保険適用の肥満外来をご希望の方へ

太っていることは「身体・健康に良くない」のは分かっていても、具体的に身体・健康にどのような影響を与えるのか、ご存じでしょうか。

肥満は、糖尿病(Ⅱ型)・高血圧・脂質異常症といった生活習慣病などのリスク要因となります。それ以外にも、狭心症や心筋梗塞、脳卒中といった命にかかわる疾患、肝硬変・肝臓がんへと進行することのある脂肪肝、睡眠時無呼吸症候群、女性ならではの月経異常などのリスクを高めることが分かっています。

当院の肥満外来では、これらの病気を改善・予防するための保険適用の肥満外来を行っております。

当院の肥満外来の特徴

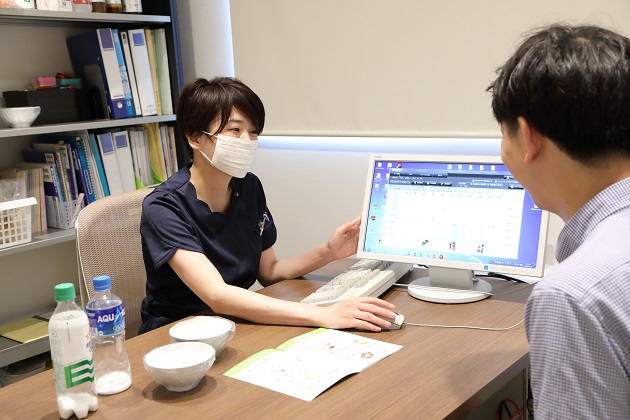

医師を中心とした専門家チームが食事・栄養相談を行います

当院には、糖尿病看護認定看護師・糖尿病療養指導士(CDEJ)・糖尿病療養指導士兵庫(CDE兵庫)・管理栄養士の資格を持つスタッフがおります。医師だけでなく、これら専門家がチームを組んで、患者様の食事・栄養相談を行います。どうぞ、安心してお越しください。

当院には、糖尿病看護認定看護師・糖尿病療養指導士(CDEJ)・糖尿病療養指導士兵庫(CDE兵庫)・管理栄養士の資格を持つスタッフがおります。医師だけでなく、これら専門家がチームを組んで、患者様の食事・栄養相談を行います。どうぞ、安心してお越しください。

適切な検査の上、治療へと進みます

初診では血液検査にて糖尿病や脂質異常症、あるいはそのほかの代謝疾患のスクリーニングを行います。

その上で、1カ月に1回を目安にご来院いただき、医師を中心とした専門家チームが食事・運動指導、薬物療法といった治療を行います。

半年を1クールとし、計画的に治療を進めて参ります

お身体の状態や現在の体重・目標体重は、患者様ごとで異なります。

そのため当院では、半年を1クールとして、患者様お一人お一人に合ったプログラムを組み、計画的に治療を進めて参ります。

治療期間を区切ることで、患者様のモチベーションのアップにもつながります。

肥満外来(保険適用)とは

保険適用の肥満外来では、一般的に行われているダイエットとは異なり、医師が、医学的根拠に基づき、病気の改善や予防のためのダイエットを実施・指導いたします。

具体的には、糖尿病(Ⅱ型)・高血圧・脂質異常書府などの生活習慣病の改善、あるいは生活習慣病が引き起こす動脈硬化・心疾患・脳血管疾患・がんの予防を目的として行われるダイエットです。

病気の改善や予防のために行われることをご理解していただければ、患者様のモチベーションのアップにもつながります。

保険の適用外となる場合について

血液検査の結果、肥満の程度によっては、保険の適用とならないことがございます。

また当院では、一部のクリニックで自費診療として行われている美容・痩身・ダイエットを目的とした薬物療法(GLP-1受容体作動薬やSGLT2阻害薬といった糖尿病治療薬などの使用)には対応しておりませんので、予めご了承ください。

GLP-1受容体作動薬やSGLT2阻害薬といった糖尿病治療薬は、糖尿病のある方のみに限り処方します。

肥満は病気の原因・リスク因子となります

一般的には「太っている=肥満」と考えらえていますが、医学的な「肥満」はBMI(Body Mass Index:体格指数)が25以上の状態を指します。そしてBMIは、以下のように細かく分類され、肥満の程度の判定がなされます。

なお、BMIは【体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)】の計算式で算出できます。体重65㎏、身長160㎝の方の場合であれば、【65(kg)÷1.6(m)÷1.6(m)】=25.3…となり、以下の表の「肥満1度」に分類されます。

| 判定 | BMI |

|---|---|

| 低体重 | 18.5未満 |

| 普通体重 | 18.5以上 25未満 |

| 肥満 1度 | 25以上 30未満 |

| 肥満 2度 | 30以上 35未満 |

| 肥満 3度 | 35以上 40未満 |

| 肥満 4度 | 40以上 |

皮下脂肪型と内臓脂肪型

肥満は大きく、「皮下脂肪型」と「内臓脂肪型」に分けられます。

皮下脂肪型の肥満は、主に皮下脂肪に脂肪が蓄積し、下半身全体が太く見えるという特徴があります。比較的女性に多く見られます。

対して内臓脂肪型の肥満は、腹腔などに脂肪が蓄積し、下半身全体というよりもお腹がぽっこりと出ているという特徴を持ちます。こちらは男性に多く見られます。

両者を比べると、内臓脂肪型の肥満の方が、健康への悪影響は大きくなると言われています。

ただ、「型」とついている通り、皮下脂肪型の人に内臓脂肪がないわけではなく、皮下脂肪と内臓脂肪どちらが優位であるかを比べたときの区別です。

皮下脂肪型であっても内臓脂肪型であっても、肥満外来での適切な治療が必要です。

肥満が引き起こす疾患

肥満が引き起こす代表的な疾患には、以下のようなものがあります。

- 糖尿病(Ⅱ型)

- 高血圧

- 脂質異常症

- 高尿酸血症、痛風

- 狭心症、心筋梗塞

- 脳卒中

- 睡眠時無呼吸症候群

- 脂肪肝

- 月経異常

- 変形性膝関節症など

肥満外来のメリット

-

病気の改善・予防ができる

これこそが肥満外来の目的です。

病気の改善や予防を行うために、その一環としてダイエットを行います。 -

医師による、

医学的根拠に基づいた

ダイエットができる健康を損なうおそれのある治療はいたしません。正しい知識を持った医師が、患者様のお身体の状態やライフスタイルに応じて、健康を促進するダイエットを実施・指導します。

-

リバウンドしにくい

数カ月~数年程度をかけて徐々にインスリンの分泌量が低下していくタイプの1型糖尿病です。

2型糖尿病との鑑別が重要になります。

すい臓のインスリンの分泌機能に応じて、タイミングを見計らってインスリン療法を開始します。

-

必要に応じて適切な薬が処方される

疾患の治療の一環、あるいはその治療を助けるため、必要に応じてお薬を処方いたします。

-

モチベーションを維持しやすい

定期的に医師の診察を受けること、治療効果が数値で実感しやすいことから、患者様のモチベーションのアップに役立ちます。

また当院では、1カ月に1回の通院を継続し、半年を1クールとして治療を行っております。より明確な目標を持って、治療に取り組んでいただけることと思います。

肥満外来の治療

食事療法

摂取カロリー、塩分摂取量、栄養バランスのコントロールに重きを置いた食事療法を行います。

摂取カロリー、塩分摂取量、栄養バランスのコントロールに重きを置いた食事療法を行います。

食べ過ぎ・摂り過ぎには注意しなければなりませんが、「食べられないもの」というものは基本的にありません。多くの方が、イメージしていたよりも楽に取り組んでおられます。

患者様のお身体の状態によって細かな指示は異なりますが、以下のようなことも大切です。

- よく噛んで食べる、早食いをしない

- 野菜から食べ始め、糖質は後回しに(ベジタブルファースト)

- 間食はできるだけしない

- 「食べ過ぎてしまった!」というときには食後1時間以内の運動を

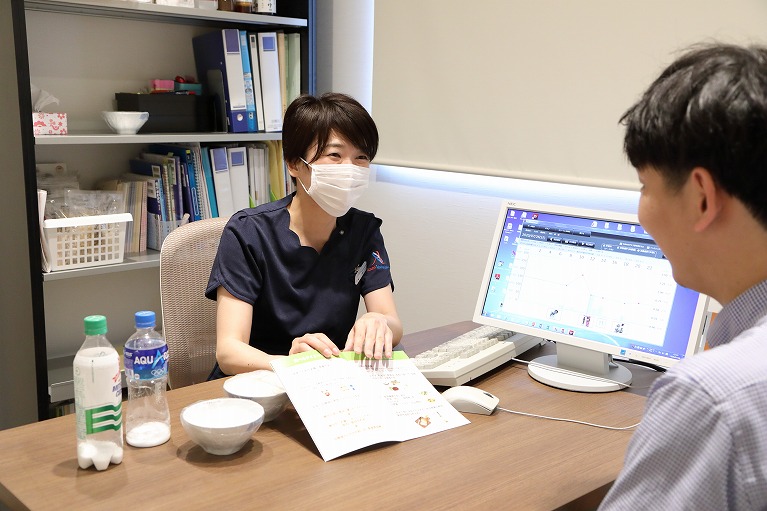

専門家がきめ細やかな食事・栄養相談を行います

食事療法においては、医師に加え、糖尿病看護認定看護師・糖尿病療養指導士(CDEJ)・糖尿病療養指導士兵庫(CDE兵庫)・管理栄養士の資格を持つスタッフも患者様をサポートします。患者様お1人おひとりに合った食事・栄養相談を行いますので、安心してご相談ください。

食事療法においては、医師に加え、糖尿病看護認定看護師・糖尿病療養指導士(CDEJ)・糖尿病療養指導士兵庫(CDE兵庫)・管理栄養士の資格を持つスタッフも患者様をサポートします。患者様お1人おひとりに合った食事・栄養相談を行いますので、安心してご相談ください。

運動療法

ウォーキング、軽いジョギング、サイクリング、水泳といった有酸素運動を中心として運動療法を行います。ヨガやストレッチなどでも構いません。お好きな運動、続けられそうな運動を選ぶこともポイントとなります。

ウォーキング、軽いジョギング、サイクリング、水泳といった有酸素運動を中心として運動療法を行います。ヨガやストレッチなどでも構いません。お好きな運動、続けられそうな運動を選ぶこともポイントとなります。

かつて運動部だった方も、長く運動から離れている場合には強度の低い運動から開始します。体重が増していると、膝などのケガのリスクも高くなるためです。また、急な激しい運動は、心臓に負担をかけることにもなってしまいます。

「運動」と考えるとなかなか難しいという方は、以下のような軽いものから試していきましょう。

- エレベーター、エスカレーターを使わず階段を使う

- 通勤中、早歩きをする・食後に(休まずに)洗い物、洗濯、掃除などの家事を行う

- 買い物に出かける

- 食後に散歩をする習慣を身につける

- 外食後、電車に乗らずブラブラする

- 1駅分歩く

薬物療法

食事療法、運動療法で十分な効果が得られない場合には、以下のようなお薬を使った治療を導入します。

GLP-1受容体作動薬

Ⅱ型糖尿病の治療薬です。

インスリンの分泌を促し、血糖値を下げるお薬です。それ以外にも、胃の蠕動運動を抑えて血糖値の急激な上昇を抑える効果、中枢神経に作用して食欲を抑える効果、体重の減少も期待できます。

以前は注射薬のみでしたが、現在は内服薬が使用できます。

SGLT2阻害薬

Ⅱ型糖尿病の治療薬です。

糖の尿からの排泄を促すことで、血糖を下げるお薬です。糖の排泄が促されることから、摂取カロリーが抑えられ、二次的に体重の減少も期待できます。

漢方薬

肥満の改善に有効な漢方も数多く存在します。

内臓脂肪型の方に有効な「防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)」、筋肉量の少ない女性に有効な「防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)」、ストレス由来の肥満の男性に有効な「大柴胡湯(だいさいことう)」などがその代表です。

肥満外来の流れ

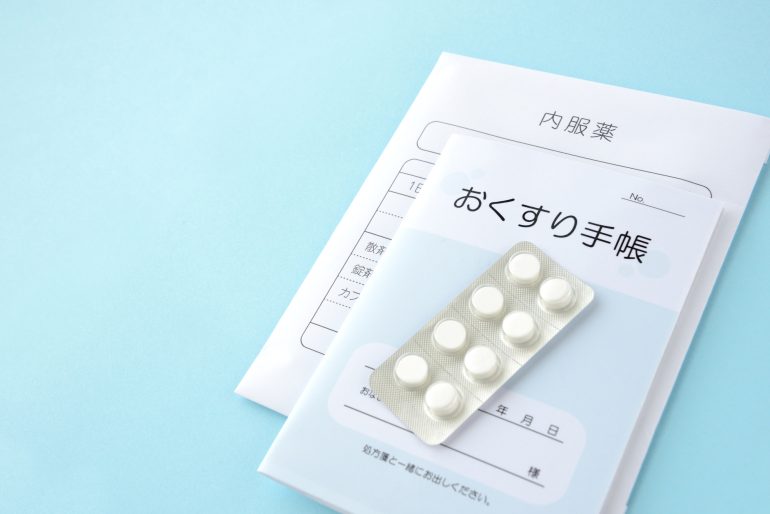

Step1問診

症状、既往歴、現在服用している薬の種類などをお伺いします。

症状、既往歴、現在服用している薬の種類などをお伺いします。

また、不安なこと、気になることがございましたら、何でも遠慮なくお尋ねください。

※お薬手帳、またはお薬そのものをお持ちください。

Step2検査

血液検査を行い、糖尿病や脂質異常症、その他の代謝疾患のスクリーニングを行います。

血液検査を行い、糖尿病や脂質異常症、その他の代謝疾患のスクリーニングを行います。

また必要に応じて、レントゲン検査、超音波検査、心電図検査などを行うこともあります。

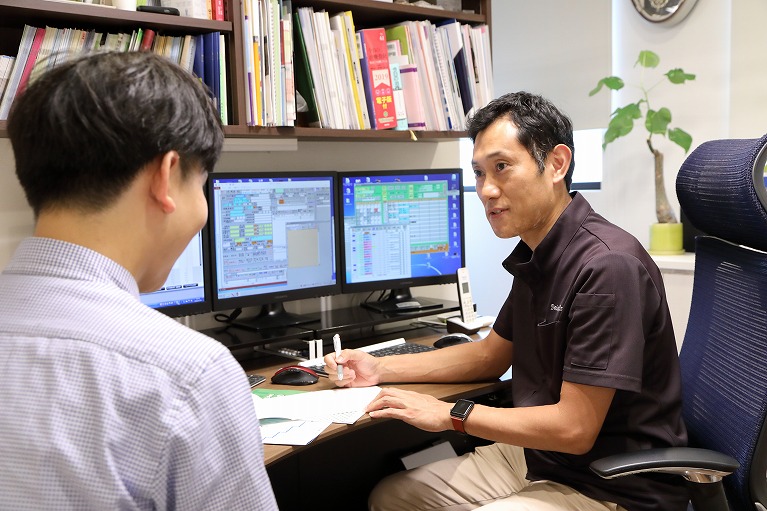

Step3診断・治療方針の説明

問診、検査結果をもとに診断し、治療方針を立案しご説明します。

問診、検査結果をもとに診断し、治療方針を立案しご説明します。

患者様のご同意が得られましたら、治療へと進みます。

Step8検治療の開始・定期的な通院

通院ペースは概ね1カ月に1回となります。医師を中心とした専門家チームが、食事・運動指導、あるいは薬物療法を行います。

通院ペースは概ね1カ月に1回となります。医師を中心とした専門家チームが、食事・運動指導、あるいは薬物療法を行います。

1カ月ごとに通院していただきながら治療の効果を評価し、患者様と共有します。経過を見ながら、お薬の変更を行うこともあります。

なお治療は原則半年を1クールとし、必要に応じて延長します。

当院のサポートについて

治療へのモチベーションが上がらないという場合

現在の患者様の課題を明確にし、改善可能な課題から確実に取り組んでいくことでその解決を目指す「認知行動療法」を導入します。

具体的には、体重の変化や目標とする体重・BMIを設定し、毎日の体重を記録するなどの方法があります。これらを医師と共有しながら、小さなハードルのジャンプを繰り返していくことで、治療の成果を実感するとともに、治療へのモチベーションの向上を図ります。

衝動的に食べ過ぎてしまうという場合

強いストレスなどによって我慢しようと思っても衝動的に食べ過ぎてしまうというケースでは、抗うつ作用が期待できる「SSRI(フルボキサミン)」、脳神経の興奮を抑える「トピナ(トピラマート)」といったお薬の使用が有効になることがあります。

また摂食障害などが疑われる場合には、心療内科等と連携します。